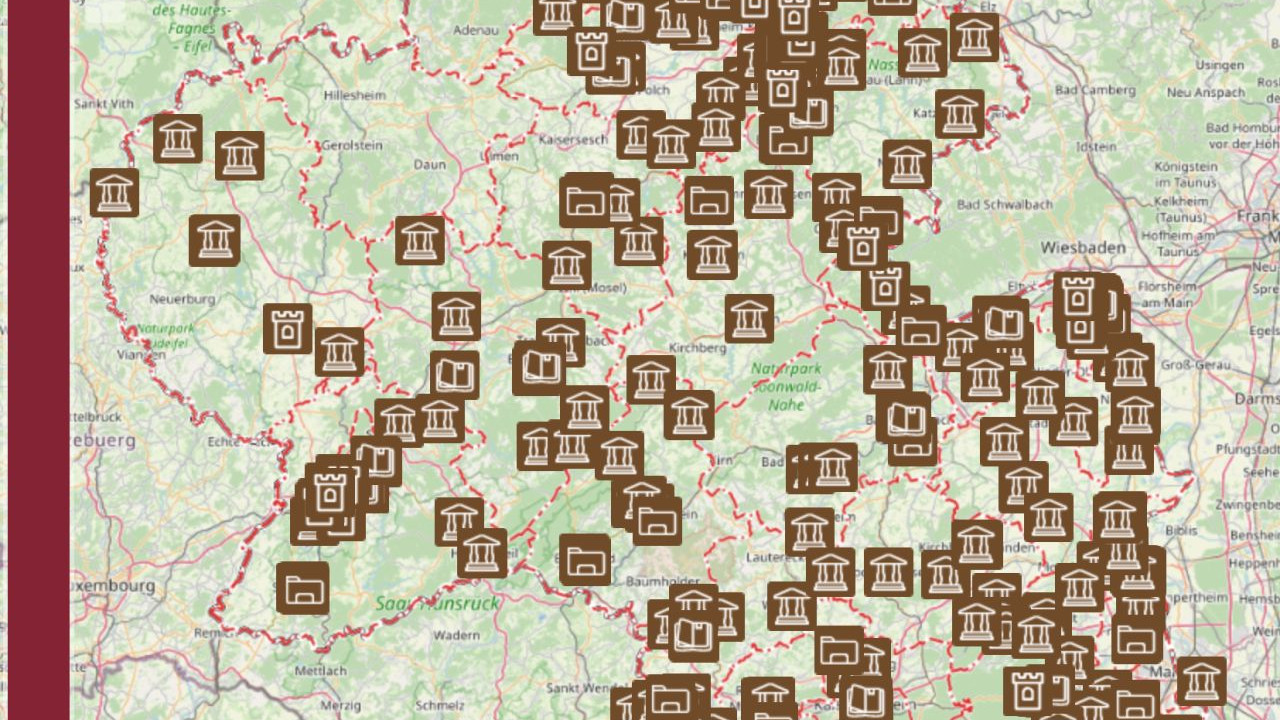

Der Satz „Man kann nur schützen, was man kennt“ trifft auch auf das Kulturgut in Rheinland-Pfalz zu. Vor allem im Katastrophenfall drohen kulturelle Güter beschädigt oder sogar unwiederbringlich zerstört zu werden, wenn sie nicht rechtzeitig gefunden und fachgerecht geborgen werden. Damit im Notfall adäquat gehandelt werden kann, dafür setzen sich landesweit Archive, Bibliotheken, Museen und der Katastrophenschutz ein: Gemeinsam haben sie an einem vom Kulturministerium geförderten Kulturgutkataster gearbeitet, das jetzt an den Start geht. Das Kulturgutkataster enthält die für den Notfall benötigten Informationen von Archiven, Bibliotheken und Museen, wie etwa deren Standort, welche Arten von Kulturgütern sie verwahren sowie Kontaktdaten von Ansprechpartnerinnen und - partnern. Mit diesen Informationen können Einsatzkräfte im Bedarfsfall effektiv die Bergung von Kulturgut planen und durchführen. Bei den Kulturgütern kann es sich beispielsweise um Bücher oder Archivalien, Kunstwerke sowie andere Gegenstände von historischem, archäologischem oder auch künstlerischem Wert handeln. „Das Kulturgutkataster wird dazu beitragen, dass im Bedarfsfall Kulturgut in Rheinland-Pfalz besser geborgen und gerettet werden kann. Kulturelle Güter haben eine große Bedeutung für unsere gesellschaftliche und regionale Identität sowie für die wissenschaftliche Forschung. Allen Beteiligten aus dem Landesbibliothekszentrum, der Landesarchivverwaltung, dem Museumsverband, dem Landesfeuerwehrverband RLP sowie dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz danke ich für ihre gemeinsame Anstrengung, das Andenken an unsere kulturelle Identität zu bewahren“, betont Kulturministerin Katharina Binz. „Die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe im Ahrtal haben uns deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich nicht nur unsere Infrastruktur, sondern auch unser kulturelles Erbe ist. Mit dem neuen Kulturgutkataster schaffen wir eine wichtige Grundlage, damit Einsatzkräfte im Ernstfall schnell und gezielt handeln können. Katastrophenschutz bedeutet immer auch Vorsorge – deshalb ist es entscheidend, dass wir unsere Kräfte mit den Archiven, Bibliotheken und Museen im Land vernetzen und Informationen dort verfügbar machen, wo sie gebraucht werden. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die diesen gemeinsamen Schritt möglich gemacht haben“, so der für den Katastrophenschutz und das kulturelle Erbe zuständige Innenminister Michael Ebling. Die Flut im Ahrtal 2021 zerstörte auch kulturelle Güter oder beschädigte diese, wie zum Beispiel die „Quellweihurkunde“ aus dem Jahr 1858 (im Volksmund auch als „Apollinaris-Urkunde“ bezeichnet) von Bad Neuenahr-Ahrweiler, die sich nach Durchnässung untrennbar mit einer Glasplatte verbunden hat. Daraufhin regte das Landesbibliothekszentrum (LBZ) ein Kulturgutkataster für Rheinland-Pfalz an. Ein gemeinsames Konzept hierfür wurde im Jahr 2022 erarbeitet, unter Beteiligung der im LBZ angesiedelten Landesstelle für Bestandserhaltung (LBE), der Landesarchivverwaltung, dem Museumsverband RLP sowie dem Katastrophenschutz. Im Rahmen einer Befragung wurden hierfür alle kulturgutbewahrenden Einrichtungen erfolgreich einbezogen: Archive, Bibliotheken sowie Museen im Land lieferten Informationen über ihre Bestände, die in einer Datenbank erfasst wurden. Die gewonnenen Daten und Informationen sind in das Kulturgutkataster geflossen, das jetzt mit rund 430 Datensätzen an den Start geht. Einsatzkräfte können über das BKS-Portal.rlp auf das Objektverzeichnis zugreifen, die Öffentlichkeit jedoch nicht, da das Kataster sensible Daten enthält. Die technische Umsetzung und Betreuung erfolgt durch das neu gegründete Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums RLP und einem Team der Universität Koblenz. Um die inhaltlichen Aktualisierungen kümmern sich der Museumsverband und die LBE. Das Kulturgutkataster ist ein wichtiger Bestandteil der Vorsorge für den Notfall. Es bleibt jedoch weiterhin viel zu tun: Derzeit beteiligen sich rund 50 Prozent der angeschriebenen Institutionen, die kulturelle Güter verwahren, am Kulturgutkataster. Ziel ist es, die andere Hälfte ebenfalls von einer Teilnahme zu überzeugen, damit auch deren Kulturgüter besser geschützt und im Notfall gerettet werden können. Darüber hinaus ist das Kulturgutkataster nur ein erster Schritt, weitere müssen folgen (z.B. Klärung der Meldewege und Abläufe, nicht zuletzt die Schulungen aller Beteiligten sowie die engere Zusammenarbeit mit den Notfallverbünden).